San Juan de Barbalos, la muerte… y la luz de la vida

El interior de esta iglesia salmantina, donde ?los recuerdos se elevan como rezos mientras recorre la nave asentada desde 1201 junto a la vieja muralla de la ciudad letrada?

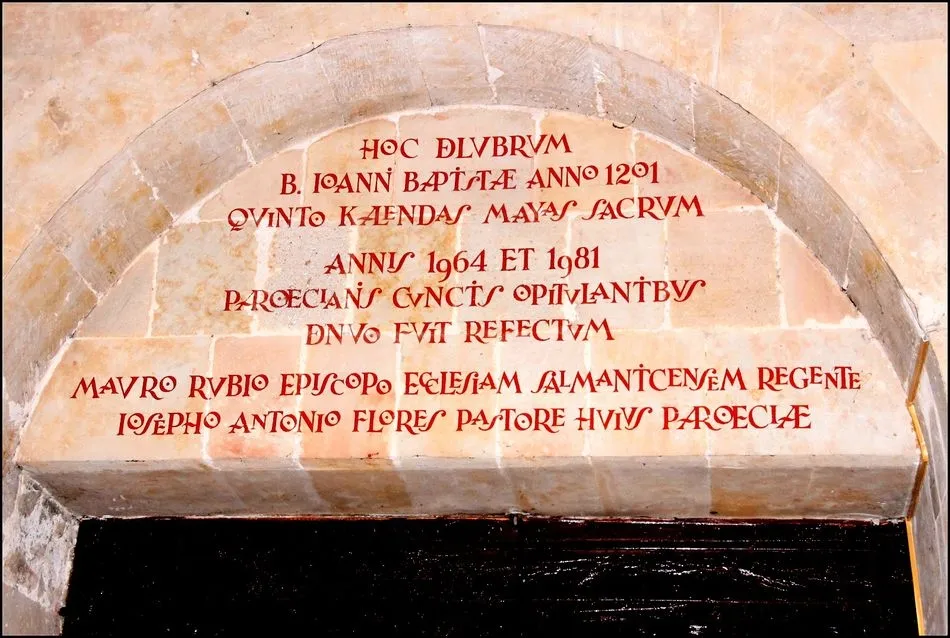

El paso apresurado, la secreta penumbra? apenas entreabierta, la iglesia en nuestro diario acontecer está entonada, guardando las esencias de su secreto, de su nave oculta a los ojos presurosos. Y nadie se detiene a empujar del todo la vieja madera para sumergirse en la románica quietud, en la sobria belleza de la nave rectangular que se abre a la luz a través de las ventanas saeteras por donde entra la gracia del día iluminando los sillares dorados. La prisa nos hurta la belleza del interior de nuestras iglesias, secretas, íntimas, invitadoras? y es el fotógrafo de la luz quien atraviesa el dintel del tiempo para sentarse en la penumbra de su parroquia, hacer la señal de la cruz con su objetivo siempre atento a la belleza escondida. En San Juan de Barbalos, los recuerdos de José Amador Martín se elevan como rezos mientras recorre la nave asentada desde 1201 junto a la vieja muralla de la ciudad letrada, aquella que consagraron los caballeros del Santo Sepulcro de Jerusalén.

Tiene el románico la intimidad del hombre frente a un Dios desnudo de ornamento, suyo el poder y la gloria de la quietud y el recogimiento, la luz sin el artificio de la vidriera, la columna y el capitel apenas tallado en la sobriedad de su estilo. Y es en medio de la luz donde se eleva el Cristo suspendido en el vacío de nuestros pensamientos, y no precisa más el escenario desnudo de esta iglesia románica: luminosa sombra de volumen ferviente a la llama de la vela. Sin embargo, una mirada atenta nos descubre los secretos del templo diminuto, las inscripciones de las paredes, la figura de otro Cristo solidificado contra la piedra que espera nuestras preces y nuestras peticiones, pues siempre tuvo fama de milagrero entre las gentes.

El Cristo de la Zarza, llamado así por su descubrimiento entre las espinas, es una de las tallas románicas más impresionantes de este patrimonio desconocido de una Salamanca fervorosa. Sus dos metros de talla de nogal, su rostro despierto y vivo, su pelo y su barba de judío ortodoxo, su quietud casi geométrica y su rigidez le sitúan en ese románico falto de expresión, ese románico de gubia que talla de forma dura y matemática los definidos músculos, las costillas triangulares y el largo paño de pureza que nos recuerdan al Cristo de los Carboneros y al Cristo de Cabrera, siendo los tres del mismo estilo quieto y primitivo. Atento a nuestro paso, la figura se mantiene dolorosamente viva sobre una cruz que seguro no era la suya, falto de corona y de ornamento que no sean los cuatro clavos y esa falda con la que cubre hasta las rodillas la desnudez que tanto se cuestiona. Los romanos crucificaban a los reos desnudos, añadiendo la ignominia del cuerpo que busca la mejor postura para respirar al castigo doloroso de la asfixia y de la herida, sin embargo, todo en Jesús de Nazaret fue diferente y quizás pudo vestir el lienzo de la pureza, el jirón de tela que cubriera la vergüenza. La talla románica se esfuerza en cubrir, en dejar a la imaginación de los fieles la crueldad del martirio. Nuestro Cristo de la Zarza es rígido y le falta la emoción que tendrán las figuras posteriores al siglo XIII, cuando la humanización Franciscana insiste en hacer cercanas a los fieles los rostros y actitudes de las tallas.

Mira al vacío nuestro Cristo románico, imagen de la muerte, mientras la virgencita gótica, el otro regalo inesperado del templo salmantino, contempla llena de amor a su hijo desnudo. Ya no es una madre sobre la que se sienta el Niño, como en un trono, Theotokos donde no hay mirada ni afecto. La Virgen de las Guindas disfruta del bebé que le toma la mano a la madre coronada, coloreada, ruborosa de emoción porque el arte gótico se solaza en la humanización de las figuras. Es la vida en todos sus vibrantes matices. El niño juega con la mano de la madre que se inclina levemente hacia su cuerpo desnudo, toda ternura, como señala la historiadora del arte Montserrat González cuando le pregunto por esta talla probablemente de piedra posteriormente policromada. Una madre detenida en el instante del embeleso para una eternidad que se sorprende ante ella, porque su mano sostiene las tres bolitas rojas inusuales que le dan nombre. Cerezas, guindas, madroños, frutas del Paraíso, según la palabra inspiradora de Montserrat González, que para el gótico son el símbolo doloroso de la Pasión que está por venir, el martirio, la sangre derramada, el futuro cruel que le aguarda a un bebé que juega con la mano de su madre enamorada cuyo manto azul cuajado de estrellas es un remedo de estilo muy francés del cielo donde habitan el amor materno, la protección y el cuidado.

Tienen ambas piezas, que Amador fotografía en su distancia de estilos y formas, el lazo de una Pasión prefigurada. La Madre sostiene entre los dedos el símbolo de un martirio que el Cristo románico sufre ya más allá del dolor y la ignominia. Y es la carne vibrante, plena, pan candeal, deliciosa redondez de este niño, la que se vuelve astilla de hueso geométrico, duro, punzante, del crucificado sostenido sobre el altar o martilleado sobre la pared de piedra. La vida y la muerte como la noche y el día se suceden entre las paredes doradas del templo salmantino recogido de la modernidad, eterno en su enseñanza de símbolo fecundo. Nosotros, los que pasamos de largo y apenas empujamos la puerta que nos lleva a su belleza, a su rigor monástico, a su lectura de arte, a su descarnada limpieza, asistimos al día y la noche, la vida y la muerte desorientados y sorprendidos? de ahí que precisemos el conocimiento y el amor de Montserrat González y del fotógrafo de la luz para que nos iluminen con el destello de su conocimiento, para que nos expliquen lo inefable, para que nos devuelvan la sabiduría de la verdad y el símbolo.

Mientras, el niño sigue jugando con el dedo de su madre, asiendo la seguridad de su cariño, ajeno al futuro mientras ella le mira arrebolada, sin levantar la cabeza hacia los dos Cristos que son el mismo dolor, adulto y pleno. Es la certeza de lo eterno, el día y la noche, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, trayecto inmenso.

José Amador Martín, Charo Alonso