Cecilia Hernández Sanz se alza con el galardón del XLIV Certamen Literario de la localidad de Bargas

El certamen, con gran tradición e historia, premiaba a diferentes escritores y en distintas disciplinas

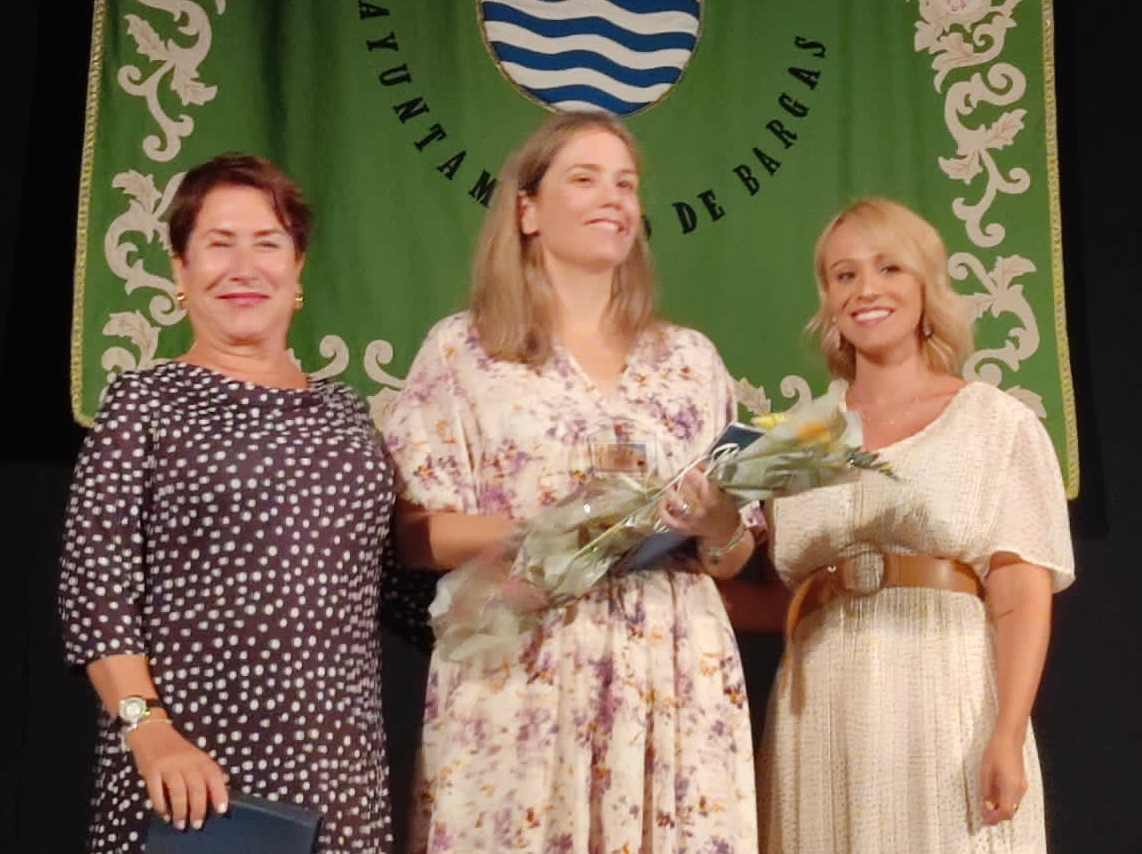

La periodista y escritora peñarandina, con raíces salmoraleñas, Cecilia Hernández Sanz, ha recogido emocionada el galardón como ganadora poética del XLIV Certamen Literario de la localidad de Bargas, organizado un año más por el Ayuntamiento de la localidad, a través de la concejalía de Educación, Cultura y Turismo junto al Colectivo de Poetas Bargueños.

Un acto que comenzó con la entrega de los premios, que en esta edición ha coronado como ganadores: en la modalidad de Narrativa General, Ana Vega Burgos, de Villafranca de Córdoba, Poesía General Ismael Pérez de Pedro, de Viladecans (Barcelona) y en las Modalidades Locales, Cecilia Hernández Sanz, Narrativa, y en Poesía, Coché López Moreno. Todos ellos recibieron sus galardones de la mano de la Alcaldesa, Isabel Tornero Restoy y la Concejala de Educación, Cultura y Turismo, Ana María Maqueda.

Cecilia se mostraba muy agradecida por el reconocimiento, destacando de su creaciòn que "es un sentido homenaje a Peñaranda".

El evento también contaba con la puesta en escena del XXXV Recital de Poetas Bargueños “José Rosell Villasevil”. Este año la figura central a la que se ha rendido homenaje ha sido el poeta español José Hierro en el primer centenario de su nacimiento.

LA RÁFAGA. Cecilia Hernández Sanz

Anita siente en su interior las mariposas. Casi las puede notar a través de la carne y la ropa. Son pequeñas, coloridas y traviesas. Revolotean por sus tripas, suben por su garganta, llegan hasta la pun- ta de sus dedos. Esos que recorren las teclas del piano con apasionamiento adolescente mientras interpreta, una vez más, el Para Elisa. Ramiro la observa, y ella nota su mirada en el pelo erizado de la nuca, en la falta de aire cuando intenta respirar, en el ritmo de las notas. El mundo se detiene en aquel salón de techos altos cruzados por vigas de madera y grandes ventanales enrejados que llegan hasta el suelo. Tras los ligeros visillos se divisan algunas sombras veladas que se mueven al son de la música. Anita sabe que su clase semanal de piano sirve de entretenimiento para la chavalería y también para algunos mayores que aprovechan para echarse unos bailes, allí mismo, en el enlosado de granito de la plaza porticada. Son los que quedan fuera de las grandes fiestas del Casino, organizadas por la buena sociedad del pueblo, y también de los bailes del Círculo Mercantil, que promueven los empresarios. La juventud más modesta tiene que conformarse con las reuniones que organiza don Agustín, el cura, en el salón parroquial, donde hay un aparato de radio, un billar y se sirve limonada, mientras que los matrimonios pasean hasta la estación de tren para comprar unas pipas en la cantina y vuel- ven hacia el pueblo por la alameda dejando un reguero de cáscaras tras de sí.

Otros, como Juanillo, un rapaz listo como el hambre, o Paco y Amparo, novios en capi- lla, saben que los domingos la señorita Belfort tiene clase de piano y que si hace buen tiempo, la ventana estará abierta y podrán escuchar alguna pieza alegre, un pasodoble o una zarzuela, e incluso bailar, mientras los parroquianos del Café LaAmistad, que está situado un poco más abajo, también en los soportales de la plaza, mueven los pies y aplauden cuando finaliza el baile. Es una pequeña fiesta, improvisada en sus inicios y que cada domingo congrega a más personas. Anita lo sabe, pero como sabe uno las cosas cuando está enamorado, que siente y no siente, que vive y no vive, que piensa y no piensa. Deja la ventana abierta, sí, aunque su madre proteste por las corrientes, pero en el fondo espera que la ráfaga de viento mueva su pelo, que Ramiro vuelva a alabar su perfume de violetas. Sabe que niños y mayores esperan su clase de piano con ilusión, pero no es consciente de lo que significa en esas vidas ese rato de asueto. Porque todo lo ocupa Ramiro, su profesor de piano, diez años mayor que ella, que es apenas una niña de dieciséis con calceti- nes de perlé y zapatitos de hebilla, la melena rubia sobre los hombros, con las puntas cuidadosamente metidas hacia dentro y un lazo de terciopelo negro en el lado derecho. Anita Belfort parece más joven de lo queen verdad es, pero no hay forma de que su madre acceda a vestirla de mayor, recelosa, dice, de los peligros que acechan a las jóvenes, aunque Anita siente que es el egoísmo loque impera en el comportamiento materno.

Anita es la única descendiente de dos familias de origen francés, y lleva en sí misma la responsabilidad de honrar a sus ancestros, como siempre le repiten. Su abuelo paterno fue un ingeniero francés de origen judío que se instaló en aquel lugar durante la construcción del ferrocarril sesenta años atrás. Al poco de llegar, compró aquella ca- sona en la plaza que se caía a pedazos y que tenía una olvidada estrella de David labrada en el patio. Se casó poco después con la señorita Ana Gasco, de reputada familia de maestros pasteleros y cuyo apellido también denotaba un más que probable origen de más allá de los Pirineos. Los estudios sobre su familia política que realizó Raymond Belfort demostraron que aquel apellido, Gasco, había surgido en el pueblo justo tras la Guerra de la Independencia. Descubrió así que hubo otro francés que décadas atrás también se enamoró de aquel lugar y de sus gentes, como él mismo lo había hecho. De su matrimonio nació un único hijo, Ramón. La esposa del ingeniero Belfort mu- rió en el parto y él nunca volvió a casarse.

Ramón Belfort hizo carrera en la capital y aunque muchos pensaron que no regresaría, lo cierto es que siempre supo que su destino era continuar con el legado de sus parientes maternos y dedicarse a impulsar el obrador familiar. Los pasteles Belfort –el nombre se cambió a raíz del matrimonio de los abuelos de Anita porque sonaba mejor que Gasco- tienen una merecida fama de sucursal del paraíso en la tierra. Tiernos brioches, relucientes croissants y coloridos merengues hacen las delicias de quienes tienen la suerte de degustarlos. Además, Ramón viaja cada año a Francia y Suiza en busca de nuevas recetas que incorporar al obrador.

Anita sueña con acompañar a su padre en los viajes. O soñaba, mejor dicho. Desde hace unos meses, las lecciones de piano que recibe cada domingo ocupan todo su pensamiento. Los momentos con Ramiro lo son todo.

Ramiro es moreno, alto, espigado, con gafas de pasta que trazan una línea casi paralela a sus pómulos. Viste siempre con riguroso traje oscuro, el único que tiene y que es su atuendo para estas clases de piano que le pagan la pensión, en lo que prepara oposiciones para notarías. Su abuela, una vizcondesa soriana de noble linaje y escaso capital, se empeñó en dejarle la única herencia que podría servirle en el futuro: su piano y el arte de tocarlo. Ahora, su viejo instrumento reposa en casa de sus padres, mientras él estudia por las mañanas y por las tardes imparte clases de música, labor que le ha granjeado una cierta fama en los salones más selectos. Al pueblo de Anita va en tren los domingos, requisito de la familia al que no se pudo negar al escuchar la cantidad que estaban dispuestos a pagarle.

Bajo los soportales, continúa la fiesta. Anita mueve con alegría –y otros sentimientos que intenta esconder- las manos por el teclado. A veces comete errores solo para que Ramiro se acerque. Entonces, desde la plaza suenan algunas palmas, que animan a que continúe, y se siente culpable por castigar sin música a la gente solo por tener a su profesor un poco más cerca, comprobar como el flequillo le cae sobre la cara cuando interpreta para ella –solo para ella- una pieza musical, ver sus largos de- dos deslizándose por las teclas con delicadeza infinita y asentir a sus explicaciones como si le fuera la vida en ello.

La puerta del salón se ha abierto. La madre de Anita, doña Esperanza de la Peña, interrumpe la clase para anunciar a su hija que sale de casa. No es usual que lo haga durante las clases de piano, que también gusta de escuchar desde la salita contigua, pero la esposa del alcalde ha convocado una reunión extraordinaria del comité de beneficencia a causa de los estragos de la última epidemia de tos ferina.

Anita asiente, sí, mamá, cuando acabe la clase iré hacia la parroquia con Pepa. La chica de servicio suele acompañarla cuando no hay otra persona disponible porque una señorita de verdad nunca va sola por la calle. Claro, mamá, después del rosario nos vemos.

Ramiro se ha apartado para dar intimidad a madre e hija durante la conversación. Afuera, la alegría sigue y las voces aumentan ante la falta de música. Doña Esperanza echa algunas miradas censoras a la ventana abierta, pero no dice nada. Algunas de sus amigas en el comité han alabado el buen hacer, la generosidad y el talento de Anita al ofrecer esos conciertos improvisados y sencillos cada domingo para los “pobres” y a ella no le ha quedado más remedio que replegar las ansias de cerrar los postigos y ocultar, un poco más, a su hija del mundo.

Cuando sale su madre, Anita mira con inocencia a Ramiro, que carraspea y señala la partitura. La música vuelve a sonar, con viveza y alegría. Al finalizar la pieza, el maestro aplaude y señala la buena interpretación que ha hecho la alumna. Sonríe y al hacerlo, aparecen los hoyuelos en las mejillas que cortan la respiración de Anita, ya sofocada por el esfuerzo al piano. Sin pensarlo, se levanta de un salto y se echa en brazos del profesor. El ansia, el deseo, la pasión adolescente se convierten en un arrebato imparable y Ramiro, sorprendido, se paraliza.

En ese momento, la ráfaga de aire, que ha correteado por la plaza, tomado impulso en los soportales, despeinado al pequeño Juanillo, y revoloteado en el perímetro cir- cular del templete, enfila con descaro hacia la ventana de la casona de los Belfort. Tras sortear a Paco y Amparo, que aplauden aún el pasodoble que han bailado con ganas, el viento, juguetón, levanta con fuerza los visillos de hilo y permite ver el interior del gran salón. Anita sigue en brazos de su profesor, que ya reacciona e intenta separarse de la chiquilla.

Ha sido apenas un segundo, no ha dura- do más, pero los reunidos en torno a la ventana de los Belfort tienen claro lo que han visto. En medio del silencio, alguien silba y se escuchan risas. Paco se rasca la cabeza, dubitativo, y Amparo tira de él.

Sospecha que el baile se ha acabado y no solo por hoy. Juanillo sale corriendo hacia La Amistad, donde a buen seguro alguien pagará unas monedas por escuchar la noticia. Pronto, los amores de la señorita Belfort con su profesor de piano se comentan en el camino hacia la estación, en las reuniones de don Agustín y en los corrillos tras el rosario. Los rumores no tardarán en llegar al comité de beneficencia, al salón de té del casino y a las rifas del Círculo Mercantil.

Ramiro, que ha visto el visillo levantado y las caras sorprendidas tras las rejas, aferra su maletín y sale a toda prisa a coger el tren de la tarde. Tan solo balbucea unas palabras antes de huir, mientras Anita lo mira sorprendida, arrebolada y expectante. Supone a su amado tímido y caballeroso y decide no asistir a la parroquia, no tiene el cuerpo ahora para rosarios y contriciones. Envía a Pepa para que avise a su madre y, mientras tanto, baila, canturrea y revive el beso con su adorado profesor. Es la viva imagen de la inocencia, un candor adolescente que termina abruptamente cuando sus padres, como una exhalación, entran en el salón. Anita los mira sin comprender, ella no es consciente de lo sucedido. No sabe que una ráfaga de viento juguetón ha cambiado su vida para siempre.